今回の記事は、食料の安定供給に関わる食料自給率の問題です。食料に限らず輸入に依存すれば、為替や海外の状況に左右されます。

日本の食料自給率はカロリーベースで38%と世界的にみても低い水準です。では、なぜ日本は食料自給率が低いのか?この記事では、原因や背景、課題解決に向けた取り組みなどを紹介します。

そもそも食料自給率とは?

食料自給率とは、国内で消費される食料を、どれだけ自国で生産しているかを示す指標です。いくつかの種類があり、以下のように分類されます。

品目別自給率:品目ごとに単純に重量で計算されます。

総合食料自給率:食料全体の自給率を計算するために、重量ではなく共通の「ものさし」で計れる単位に換算して計算されます。総合食料自給率には以下の2つがあります。

・カロリーベース:食料全体の自給率を熱量で換算して計算されます。一般的によく使用されます。

・生産額ベース:食料全体の自給率を金額で換算して計算されます。国産品が輸入品より値段が高いため、カロリーベースの食料自給率より高く61%です。

食料国産率:総合食料自給率には、輸入飼料によって生産された畜産物は反映されていません。これに対して、飼料が国産か輸入に関わらず計算されたものを食料国産率と言います。

食料自給率の現状と課題

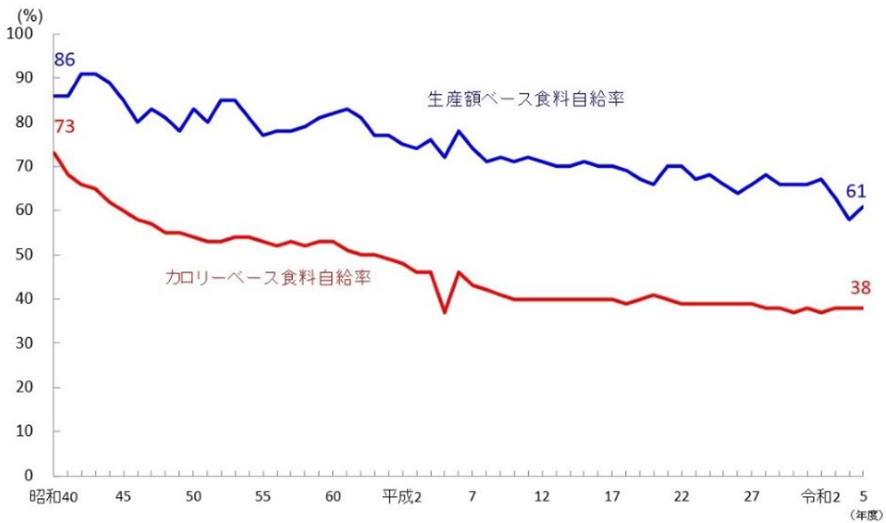

食料自給率の推移

出典:農林水産省「食料自給率・食料自給力について」

食生活の変化によって、米の消費量は減少した一方で、お肉や油の消費量が増えました。日本の食料自給率は2000年以降、約40%と低水準が続いています。

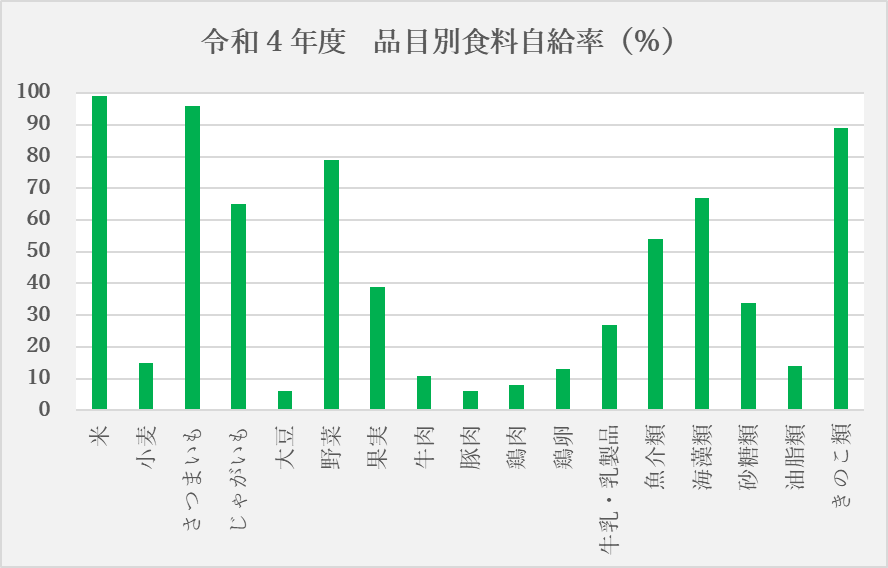

品目別の食料自給率

参考:農林水産省のデータを元に作成

小麦や大豆、牛肉や豚肉などの畜産物は、需要が多いにも関わらず自給率は低い傾向にあります。その主な理由は以下の通りです。

小麦

・米やさつまいもは昔から重要なエネルギー源としての地位を得ていたが、小麦はそうではなかったので生産量がそこまで多くなかった一方で、食生活の変化に伴い需要量が急増したため、国内だけでは賄えなくなりました。

・日本の国土は山地が多く、農業として利用できる土地が広いわけではありません。加えて、小麦の栽培は冷涼で乾燥した気候が適しており、日本と気候とは相性が良くありません。

・輸入先であるアメリカやカナダでは大規模生産が行われており、輸送コストを加味しても国産小麦より輸入小麦の方が安価になります。

大豆

・食用以外にも飼料や油糧としても使用されるようになり、需要量が増えたことにより、国内だけでは賄えなくなりました。

・大豆は米や野菜に比べて生産コストが高く、収益性が低いため栽培を行う農家が多くありません。

・輸入先であるアメリカやブラジル、カナダでは大規模生産が行われており、輸送コストを加味しても国産大豆より輸入大豆の方が安価になります。

畜産類

・肉類の国産率は約5割、鶏卵の国産率は9割以上と低いわけではありませんが、飼料のほとんどを輸入に頼っているため自給率は低くなっています。

日本が抱える問題

農地の問題

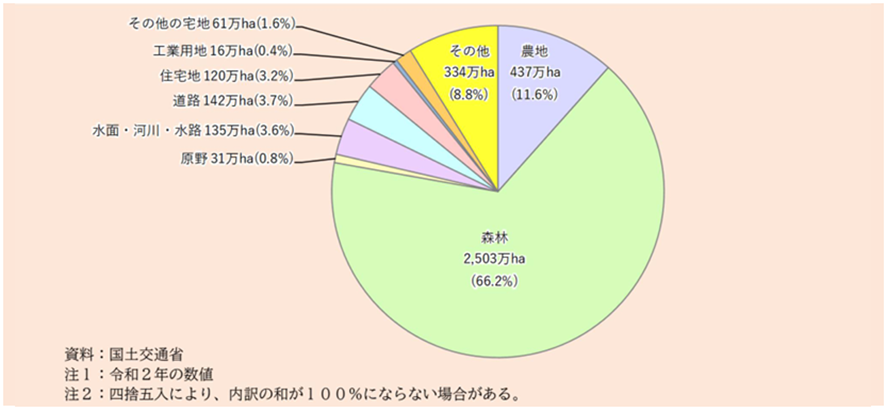

日本は人口が1億人を超えている人口の多い国です。一方で、国土の約3分の2が山地や森林であり、農地面積は437万haと、国土の約1割です。

小麦やとうもろこし、大豆などは、多くを輸入に頼っていますが、輸入している量を生産するために、日本の農地面積の2倍以上である959万haもの農地面積が使用されています。国内の限られた農地で全国民の需要を満たすには限界があります。

また、日本の農業は農地が分散しており、大規模生産が行われているアメリカやカナダなどに比べて生産コストが高くなります。

出典:国土交通省「土地白書 令和6年版」

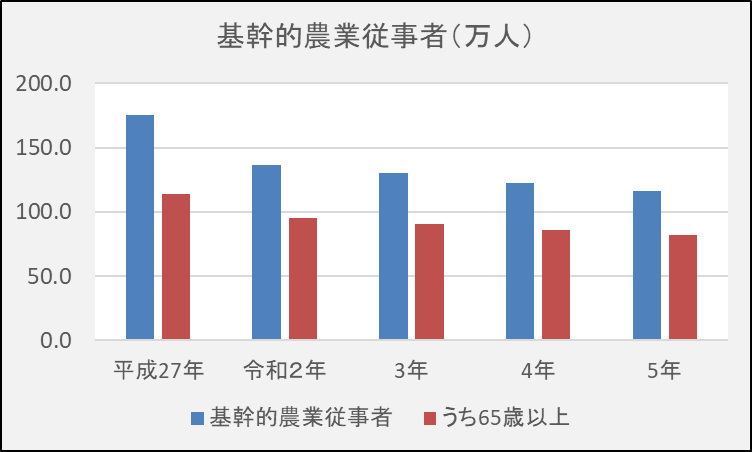

農業従事者の問題

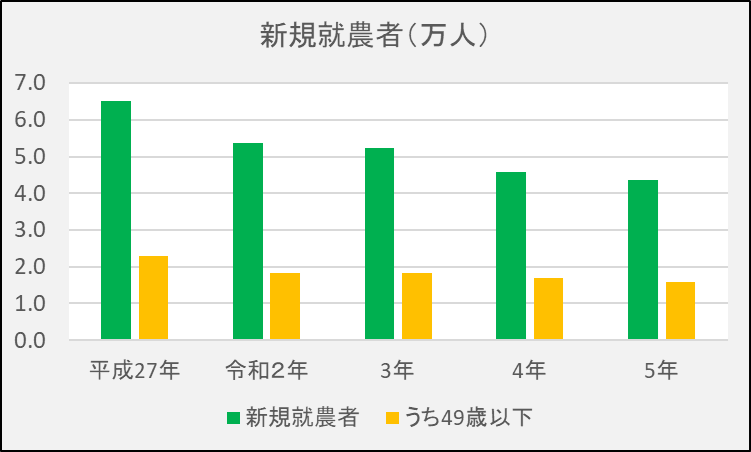

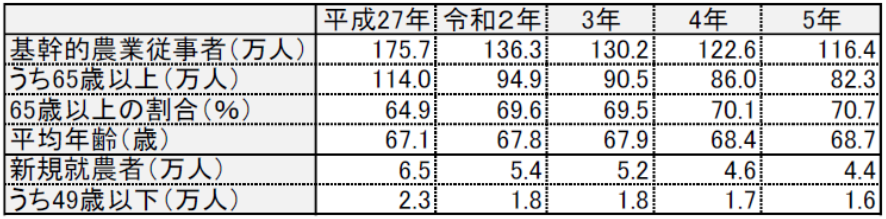

参考:農林水産省「農業労働力に関する統計」を元に作成

上記は農林水産省のデータをもとに作成したグラフと表です。農業従事者人口の減少及び、高齢化が進んでいることがわかります。このままでは、ただでさえ低い食料自給率がもっと低くなってしまう懸念があります。

農業はなぜ不人気なのか?

戦後、第三次産業の従事者人口の増加に反比例するように、農業従事者の減少は進んでいきました。農業が不人気な背景には以下のようなイメージが影響していると考えられます。

・天候に左右され、収入が安定しない。

・天候や作物の状況に左右され、柔軟な働き方が難しい。

・家族経営が多く、後継者が見つからない。

課題解決への取り組み

農業の6次産業化

農業の価値を生産だけにとどめず、加工や販売と掛け合わせて利益の拡大を図ります。

具体例:直売所やネット販売、観光農園の運営、レストラン運営

メリット

・中間業者を介さないことで利益率が上がる。

・地域内での雇用の拡大。

・地域特有の資源や文化を活用したブランド化。

スマート農業

ICT(情報通信技術)やロボット技術、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネットをつなぐ技術)などの先端技術を活用して、農業の効率化や省力化、生産性の向上を目指す新しい農業の形です。

具体例

・ロボットによる収穫や散水の省力化。

・ドローンを活用した生育管理や農薬散布。

・AIを活用して熟練者と非熟練者の差を埋める。

実用化に難航しているものもありますが、一部では実用化が進んでおり、現在は過渡期であると言えます。

出典:農林水産省「スマート農業をめぐる情勢について」

食品ロスの削減

農業従事者の確保や生産効率の向上を目指すことは大切ですが、消費者の私たちにとって、食品ロスの削減を意識することも大切なことです。

食品ロスについてはこちらの記事で詳しく取り上げています。

まとめ

日本の食料自給率が低い背景には、農業従事者の減少や高齢化、農地面積の不足、輸入食料への依存など、さまざまな課題が存在しています。しかし、その一方で、スマート農業の導入や6次産業化の推進といった取り組みが進みつつあり、明るい兆しも見えています。

私たち一人ひとりができることとして、地元産の食材を選ぶ「地産地消」を意識することや、食品ロス削減を心がけることが挙げられます。また、日本の食料自給率を上げるためには、消費者、農業従事者、そして行政が一丸となって課題解決に取り組む必要があります。

「未来の食を守る」という視点を持ち、私たち自身の行動が次世代のための食料安全保障に繋がることを意識していきましょう。

参考資料

- 農林水産省:食料自給率・食料自給力について

- 農林水産省:農業労働力に関する統計

- 農林水産省:スマート農業をめぐる情勢について

- 国土交通省:令和6年版 土地白書

コメント