最近、一部の自治体でプラスチックごみの分別方法が変わりつつあるのをご存じですか?

これは「プラスチック資源循環促進法」の施行に伴い、私たちのごみの分け方や出し方に少しずつ変化が起きているからです。

今回は、その背景と、私が感じる疑問についてまとめました。

プラスチックごみの分別の変更点

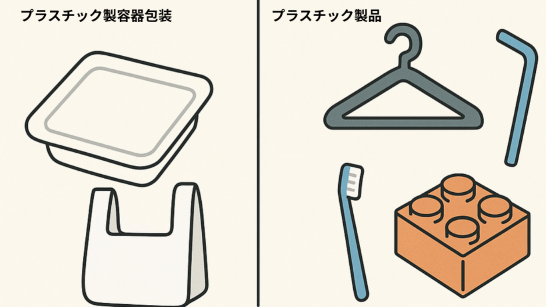

これまで、プラスチックごみは大きく分けて「プラスチック製の容器包装(例:お菓子の袋やラベル、食品の容器など)」と「プラスチック製品(例:文房具やおもちゃなど)」に分かれて処理されてきました。

- プラスチック製容器包装は資源ごみとして分別収集。

- その他のプラスチック製品は可燃ごみとして処理。

しかし、2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法により、プラスチック製の容器包装に加えて、ハンガー、歯ブラシ、ストローなどのプラスチック製品全般が新たに対象となりました。

この法律では、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加え、再生可能資源(リニューアブル)の推進を掲げ、プラスチックのライフサイクル全体での資源循環を目指しています。

回収量増加=リサイクル率向上ではない現実

プラスチック資源循環促進法は、確かにプラスチック製品の回収量を増やす仕組みを整えています。

しかし、回収量が増えても、肝心のリサイクル処理能力(設備、人材、技術)が追いつかなければ、結局サーマルリサイクルとして燃やされてしまう可能性も否定できません。

特に地方自治体では、「分別回収したけれど最終的には燃やして熱利用しています」というケースも今後増えるかもしれないのです。

なぜマテリアルリサイクルが進まないのか?

では、なぜプラスチックのマテリアルリサイクル(再資源化)が進まないのでしょうか。

理由はいくつかあります。

- 汚れ・異素材混入

分別していても、実際には汚れや異素材が混ざり、リサイクルしにくくなることが多い。 - コスト問題

新品プラスチックの価格が安いため、再生プラスチックでは採算が合いにくい。 - 需要不足

再生プラスチックを積極的に利用する企業が少ない。

こうした事情から、せっかく分別しても、実際にはサーマルリサイクルとして焼却処理されるケースが多いのが現状です。

まとめ

プラスチックごみの分別方法が変わりつつあり、プラスチック資源循環促進法の施行により、従来の容器包装だけでなく、ハンガーや歯ブラシ、ストローなどのプラスチック製品全般も分別収集の対象になりました。

環境省は「プラスチックは選んで減らしてリサイクル」と呼びかけており、消費者の環境問題への意識を高める言葉としてはとても良いと思います。

しかし、私が不思議に思うのは、回収量を増やしたところで、リサイクル処理が追いつくのかということです。

現状では、プラスチックはマテリアルリサイクルが進みにくく、焼却熱回収(サーマルリサイクル)が大部分を占めています。

理由としては、汚れや異素材混入、再生プラスチックの需要不足、そしてコスト面での課題があるからです。

プラスチック資源循環促進法によって回収量を増やすだけでは、結局サーマルリサイクルに回る割合が増えるだけになってしまうかもしれません。

だからこそ、私たち一人ひとりがプラスチック製品を使う量自体を減らす努力が、環境のために一番大切だと感じています。

コメント