生物多様性とは?

生物多様性とは、地球上に存在する多種多様な生物のつながりのことで、以下の3つのレベルで捉えられます。

- 生態系の多様性

森林、湿地、海洋、草原など、地球上の多様な生態系を指します。これにより、多様な生活環境が提供されます。 - 種の多様性

動物や植物、微生物などの地球上に存在する生物種の多様性を指します。異なる生物種が共存することで生態系のバランスが保たれています。 - 遺伝子の多様性

同種の生物の個体間の遺伝子の違い。これがあることで、環境変化やウイルスに対して適応できる可能性が高まります。

生物多様性によって受けられる恩恵

- 資源の提供

食料や木材、薬品の原料など、私たちの生活に欠かすことのできない資源を得ています。 - 調整機能

森林や海藻が二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。植物の根が土壌を固定し、土砂崩れを防ぎます。サンゴ礁やマングローブ林が波のエネルギーを吸収し、高潮や洪水時の被害を緩和します。自然の調整機能と言えます。 - 文化やレクリエーション

花見や紅葉などの景観を楽しむような文化や、キャンプや釣りなどのレクリエーションは豊かな自然があってこそできることです。 - バイオミミクリー

新幹線の先端形状がカワセミのくちばしを模倣して設計され、空気抵抗を減らし騒音を軽減できた例のように、自然界からアイデアや知恵を得ています。

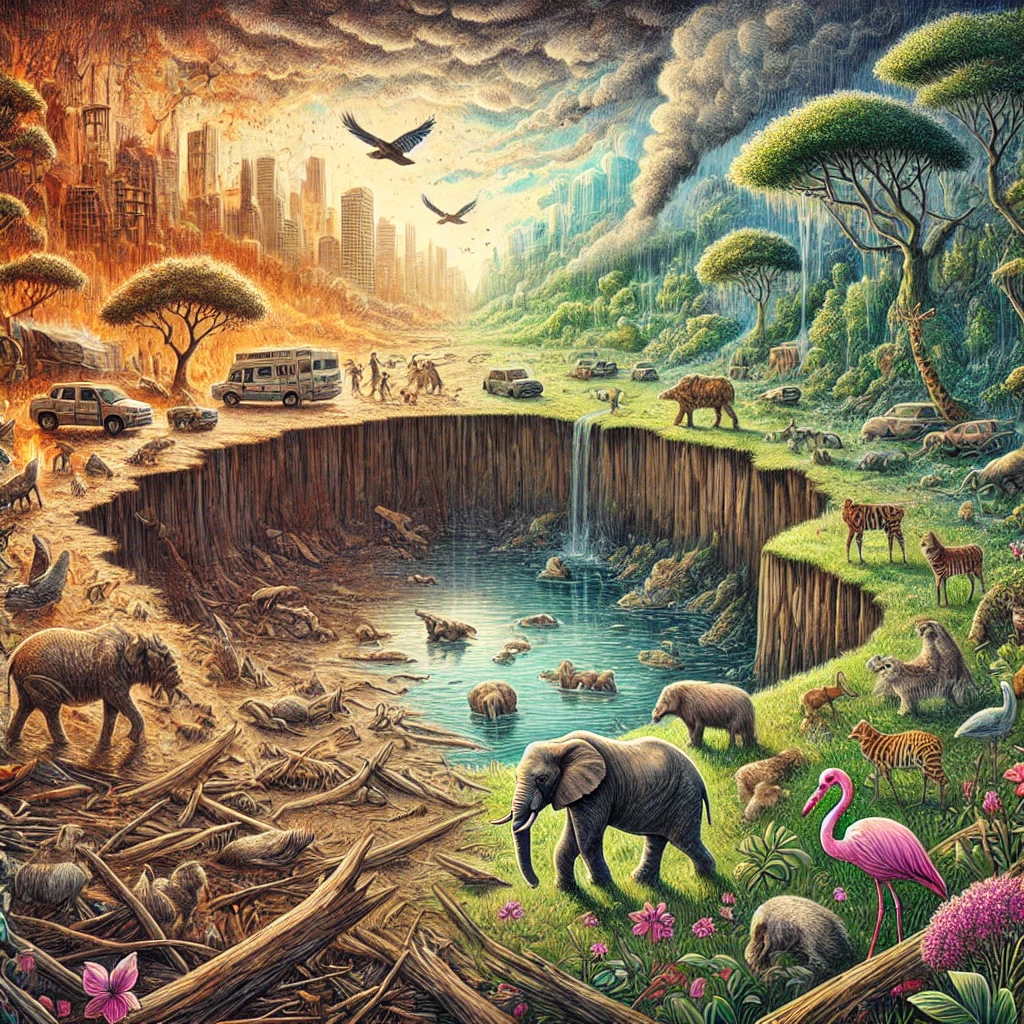

生物多様性の危機

白亜紀末に恐竜が絶滅したように、地球では大量絶滅が過去に5回起きています。そして現在も生物種の大量絶滅が進んでおり、「第六の危機」と言われています。

主な原因は人間活動によるもので、以下の4つです。

- 開発や乱獲

農地や商用施設のための土地開発で生息地を奪っています。また、自然の回復力を上回る乱獲の問題があります。 - 地球温暖化

高山帯の縮小や海水温の上昇など、地球温暖化の影響によって動植物の絶滅リスクは20~30%高まると言われています。 - 外来種の影響

外来種による在来種の捕食などによって、生態系のバランスが崩れることが問題になっています。 - 里地里山の手入れ不足

農業や林業などの第一次産業の担い手不足や、農村部の高齢化や人口減少により、里山里地を管理できなくなっています。これにより、生態系のバランスが崩れることが問題になっています。

絶滅の危機にある動植物の一例

- イリオモテヤマネコ

生息地である沖縄県西表島の森林開発や道路建設により、生息範囲が狭まり交通事故も発生しています。 - アフリカゾウ

象牙のための乱獲と森林伐採により生息数が減少しています。特に中央アフリカでは深刻です。 - トキ

昔は日本各地の田んぼに生息していましたが、里地里山の環境が変化し、食物が減少したことや農薬使用により激減しました。 - ヤンバルクイナ

沖縄本島北部で生息しているが、マングースや野生化した猫による捕食で個体数が減少しています。 - ホッキョクグマ

海氷の減少が狩猟や繁殖に深刻な影響を与えています。地球温暖化問題の象徴的な種とされています。 - サンゴ礁

海水温の上昇による白化現象や酸性化で壊滅的な被害を受けています。

外来種の問題

アライグマの例

アライグマは1970年代に特定のアニメの影響でペットとして大量に輸入されました。可愛らしい見た目とは裏腹に気性が荒くペットには向いていません。飼育が困難になった飼い主が放置や放流を行ったことで野生化しました。

アライグマは繁殖力が非常に高く、環境適応能力にも優れているため、日本全国に分布を拡大しました。

アライグマは雑食性で、小動物や鳥の卵、昆虫、両生類などを捕食します。これにより在来種の減少を引き起こしています。在来の小型哺乳類や鳥類と餌を巡る競争が生じ、生態系バランスが崩れることがあります。

生態系への影響だけではなく、農作物を食害し、特に果物や穀物への被害も深刻です。

ブラックバスの例

実業家の赤星鉄馬氏によって1925年に初めてアメリカから日本へ持ち込まれ、芦ノ湖に放流されました。その後、ブラックバス釣りブームの過熱に伴い、釣り団体や自治体、個人の密放流も含め全国に放流が広がりました。

ブラックバスは繁殖力が高いため、放流先で急速に個体数を増やし、生息域を拡大しました。在来魚との餌や生息空間を巡る競争が発生することで、在来種が生息環境を失い、個体数が減少します。

ブラックバスは繫殖力や定着力が強いため、在来の生態系が失われる「ブラックバス支配型生態系」に変化することがあり、生態系に深刻な影響を与えています。

アライグマやブラックバスは現在では、特定外来生物としてわるもの扱いされ、駆除の対象にまでになっています。人間の軽率で身勝手な行動により生息地を変えられ、挙句の果てに駆除の対象にされている特定外来生物もまた被害者です。

最後に~私たちができること~

環境問題に関心を持ち、環境に配慮した行動を日常生活に取り入れることが、課題解決の第一歩です。たとえば、再生可能エネルギーを選ぶ、地域の清掃活動に参加する、リサイクルを意識するなど、小さな行動が未来を変える力になります。そして、その意識を家族や友人と共有し、関心の輪を広げることが大切です。

一人ひとりができることは小さいですが、みんなでコツコツと取り組むことが大切です。

参考資料

- 環境省:みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性

- WWF:生物多様性とは?その重要性と保全について

- 環境省:アライグマ防除の手引き

- 国立環境研究所:侵入生物データベース

- YouTube さがみはら生物多様性ネットワークチャンネル:基礎からわかる生物多様性

- YouTube さがみはら生物多様性ネットワークチャンネル:外来種ってワルモノなの⁉ ~相模原の生物多様性と外来種問題~

コメント